マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決

マイクロデザイン

〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)

営業時間 | 9:00〜17:20 |

|---|

休業日 | 土曜・日曜・祝日 |

|---|

局所排気装置のお悩み、問題ごとを解決

排気 は しっかりやりましょう!

局所排気装置|法令通りに使えない事情とは

局所排気装置 あっても機能しない事情

排気を外に出せない事情

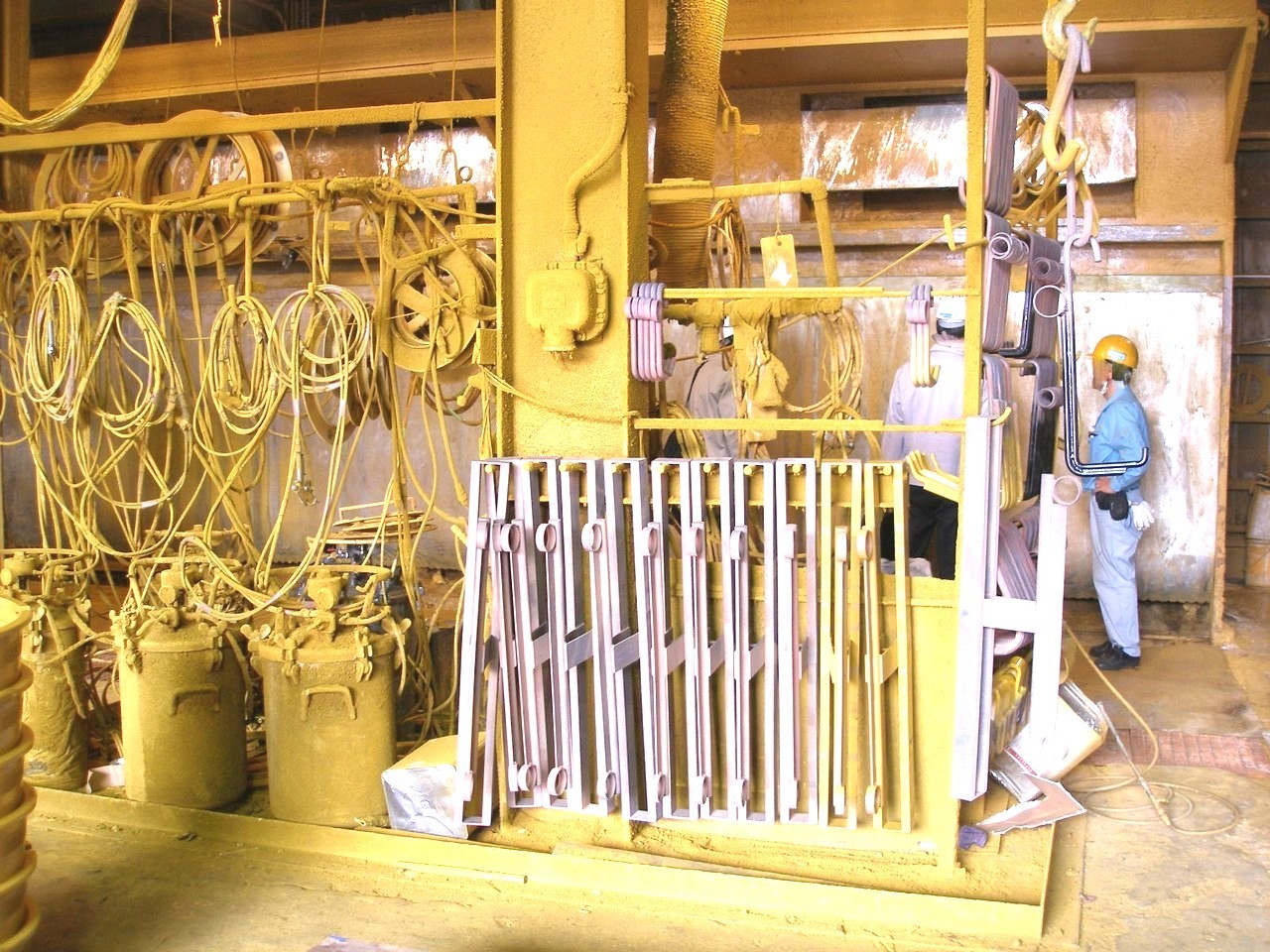

ベンチュリーを20年以上、近隣住宅に粉塵やニオイがダクトから外に出ているので排気風量を下げている。

排気できず粉じんにまみれ作業せざるを得ない事情

ファンやダクトに粉じんやスラッジが堆積し、排風量が出ない。

作業場所は、こもり危険な状態で社員からは苦情が出ている。

労働安全衛生法からは、法令違反です

そもそも局所排気装置とは

作業の過程で原材料や工具などから発生する人体に有害物質を含んだ空気をまとめて原則外に排出する装置のことです。粉じんを処理する除塵、集塵装置も含まれます。

そのまま外へ排気するか、有害物質を除去し空気を浄化して排気するか、装置の役目で機能は変わります。

局所排気装置は、必要ですか

作業者の身体の安全を保つために基本は、作業場所がきれいな空気に換気されていることが、絶対条件です。

法令で特定の化学物質や有機溶剤など有害物質を扱う作業では、局所排気装置の設置やその装置に必要な機能や条件、運用方法について細かく規定、義務付けがあり(経営者、事業者責任) 使い方や管理の方法、手順なども決められており必要な装置です。

局所排気装置、現場の諸事情解決に向けて

健康の危険性への対策は、基本です

作業者が塗料ミストにまみれ、有機溶剤を吸い込み健康被害のおそれが高くなっています

法令は、目安になる風量を示しています

しかし、分かっていても、適切な排気はできていません、これは非常に厄介です。

生産性、仕上がり品質の低下

粉じん飛散は工場全体に広がり製品へ付着し

ブツや割れを生み品質が低下、生産性が悪い

また、悪臭やミストまみれの作業は、集中力も欠け

やり直しが続くとモチベーションが下がります

排風量を上げることが手早くできる対策です

大原則は、排気を法令通りやることで

そのため溶剤臭と 粉じん は 減らすしかありません

マイクロバブルが悩みを解決します

新方式マイクロバブルを採用した局所排気装置

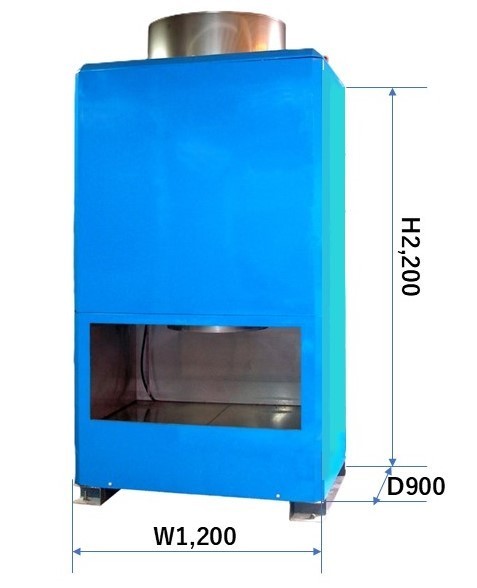

マイクロバブル方式を採用の除塵・集塵装置、局所排気装置のマストクリーナ

| 工場・作業場 | 近 隣 | 解決の方法 | |

|---|---|---|---|

| 溶剤・シンナー臭 | 臭くて大変 | 拡散できない | マイクロバブル方式 |

| ミスト・粉塵 | 充満でやりきれない | 拡散できない | マイクロバブル方式 |

マイクロバブル方式

局所排気処理装置

(ジオクリーナ)

多塔式ジオクリーナ

構造と仕組み

- マイクロバブルの特長である有害物を吸着し分解する働きを採用した局所排気装置です

- 既存のブースやフードに取り付けが可能です

- 助燃剤や熱処理など火気は、使わずCO2排出や火元責任者はいりません

局所排気1台がマルチに活躍

- 有機溶剤など特有のシンナー臭を減らします

- オイルミストや塗料、粉塵への除塵・集塵機能があります

- 分離槽で長時間濾過など基本不要で排水基準を満たしています

耐久性とランニング費用、メンテナンス

- フィルターがないため塗料ミスト、粉塵での目詰まりなく手間がかかりません

- 活性炭や消臭剤、中和剤などにバクテリア培養管理や泡、オイルなども不要です

- 使うのは水を循環使用します メンテ契約は、必須ではありません コスト削減になります

安心を手に事業者の責任と使命

- 揮発性有機溶剤の取組みで環境省や国交省他団体から表彰されています

- 事業をしていく上で法令を守ること、有害物質の拡散を放置しない、就労環境や近隣への配慮は大切です 不安、ゼロを目指して先々も健康で仕事が継続できることが財産です

法令規定の風速安定維持

大量に採れるスラッジ

べとべとヌルヌル感はない

循環使用の受水槽で金魚が泳ぐ

BOD、COD値をクリア

課題を 解決されたお客様の声

吸い込みが強力になり、ミストがこもらなくなった

マイクロバブル方式はスラッジや集塵処理が確実でとても楽

マイクロバブルならフィルタや活性炭、消臭材はいらないね

狙い通りシンナー臭が減った ご近所への不安もなくなった

たくさんの「ご決済」頂きました!

ご説明と見学で決められました

4基入れ替え

導入

換気扇式からリプレイス 東京都自動車サービス会社さま

フィルター式から入れ替え 神奈川県電機メーカーさま

ベンチュリー式からリプレイス 福岡県部品メーカーさま

オイル式装置から取り換え 愛知県部品メーカーさま

燃焼式(RTO)のフロントにアドオン 兵庫県化成品メーカーさま

住居に囲まれても営業中

対策され商業地区で営業

工業団地でも対策開始

除じん・集塵用局所排気装置の課題と解決について

除塵・集塵向けの排気処理装置が抱える課題点、その解決については、下記をそれぞれ

ご参照下さい

法令:有機溶剤中毒予防規則

第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)

労働安全衛生法等参照