マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決

マイクロデザイン

〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)

営業時間 | 9:00〜17:20 |

|---|

休業日 | 土曜・日曜・祝日 |

|---|

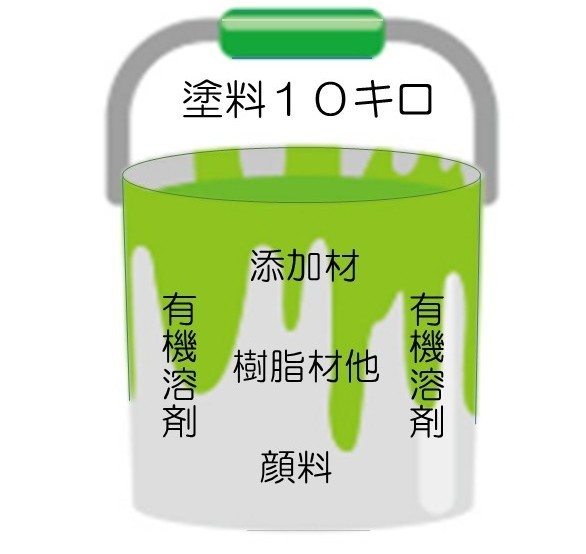

塗装工場で使う塗料の量って?

1日あたりの塗料の使用量、1ブース 20キロ~ 多いところだとトンの使用量があります 塗着率40%以下が標準と言われているので、トンでは600キロが 塗着されずどこかにゴミとなっています ゴミの塗料、どこにあるのでしょうか

塗装作業で対象製品(ワーク)に塗料が塗着しない塗料のことです 塗着しなかった塗料を集めて再利用しようという道もありますが大半は、そのままゴミです この塗料、実際どこへ行ってるのでしょうか?

作業場所には排気装置があり、フィルター式やスクラバー式の水などで塗着しなかった塗料はきれいに回収、捕集され取り除かれ排気が戸外へ出るようになっています オーバースプレーされた塗料は、排気装置に捕集(集められている)されていることになります

しかし、ご近所で 臭いがする、粉塵が飛んでくるなど気がかりなこと耳にするのは、捕集がうまく出来ていな

いためなのでしょうか

塗料の構成物は、顔料と添加剤、有機溶剤など

塗料主な構成材料について

塗料の構成成分と割合は、塗料の種類やその用途で構成成分や配合割合が変わるので一概には、言えません 大まかには、色の顔料、耐久性を高める樹脂分の添加剤、そして溶剤です

大量の塗料がどこかへ消える

容量の90%以上が

溶剤です

顔料

顔料は、塗料の主役で色を決めるものです

顔料には、無機と有機質の顔料があり無機顔料は、天然の鉱物を粉状にし作られたもので熱や光、水に強い特徴があります 有機顔料は、植物など生物から抽出された有機物から作られ、色合いや彩度がきれいな特徴があります 岩料と書くのは、鉱物の粉から作られる岩絵の具ことです 染料は、インキや染物など染み込ませる用途で多く使われています

添加材

塗装された塗膜の柔軟性を作るには可塑剤、顔料を平均化させ均等を保つこと、顔料が沈殿を防ぐためには分散剤があります また、塗料の泡を防ぐものや防カビ、乾燥防止の添加剤などがあります 添加剤は、用途に合わせ組み合わされるため非常に多種類です

橋梁やコンクリ、外壁用には、雨水や太陽の日差しへの耐久性を上げるため樹脂材としてアクリルやシリコン、ウレタン樹脂等が配合されたりします

有機溶剤(シンナー)

有機溶剤(アルコール、水含む)は塗料の構成物のあらゆるものに含まれています

樹脂を溶かし、塗料の成分が均一に混合され塗布可能なコンディションにする調整役を果たしています 塗料全体の含有物95%以上が溶剤とみていいと思います

塗料は、乾けば容積にして固形物は1%以下で、例えるなら100キロの塗料は、重さで

1キロになってしまいます(塗料の正味量は体積もしくは重さで表示されています)

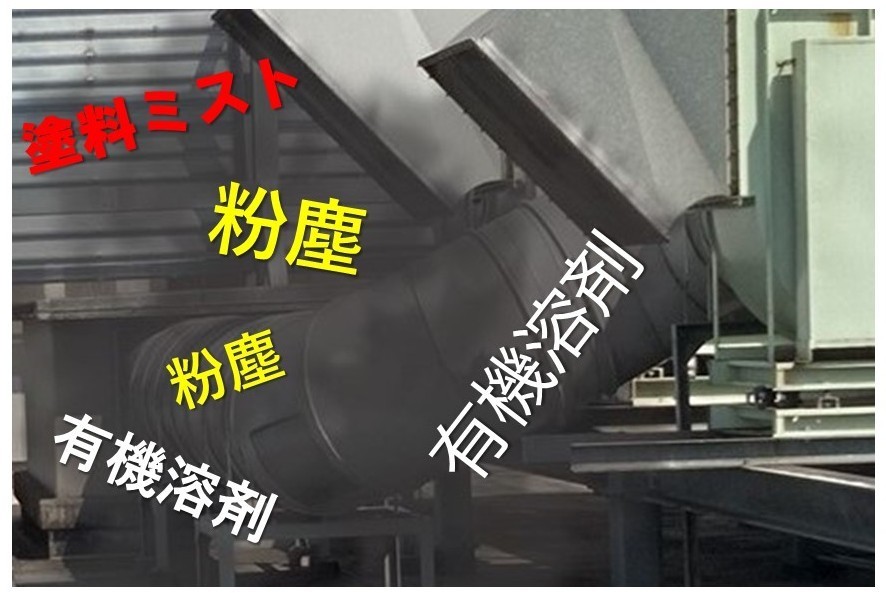

フィルターで塗料を捕集できるか

フィルタに数十キロもの

塗料は吸い込めません

有害物質の排出

フィルターに塗料の色部分が粉のよう状態や塊となり、添加剤の硬化剤や固着剤類が固形物として着いています

フィルター式排気処理装置ではオーバースプレーの塗料は、ミスト状態でフィルターに塗着します 1日に何十キロがフィルターに付くことになります 数日経つと合計で数百キロの単位になります

この場合、フィルターは、重みに耐えきれず崩れ落ちてしまいます しかし、不思議とそのようなことにはなっていません

湿式のスクラバーなら受水槽部分に塗料が数百キロの単位で入り込むことになります そうなると、受水槽の水があふれ出て水浸しになってしまいます

しかし、そのようにはなっていません 何故でしょう

割合の多い溶剤分は、フィルターに付くもののその後空気にあおられて気化し工場戸外へ排気されていると考えられます

よって、添加剤、樹脂材(アクリル樹脂素材、硬化剤、固着剤・・・)がフィルターに付着しスラッジとして残るものと考えられます フィルター式、スクラバー式で塗料は、回収、捕集されていることになります

厄介な塗料スラッジ処理

排気装置で厄介なのは、添加剤類で成分の溶剤がすぐに乾くものや、長い時間乾かずベトベトしている、悪臭を放つなどの性質のものがあります 一旦フィルターで回収、捕集された塗料は、添加剤(主にミスト、スラッジ)として直ちに回収をしない限り時間と共に粉塵となりどこかに飛んで行ってしまいます 作業環境は悪臭と粉塵などに左右され、この処理に作業、コスト負荷がかかることになります

気化してしまう有機溶剤の性質

有機溶剤は種類により気化する温度がそれぞれありますが、常温でも気化ガスとなって蒸発してしまうほどです シンナー類の入った缶のフタを開けたままにしていると、シンナーが蒸発し量が減ってしまうことはご経験されいるとおもいます

溶剤の揮発する仕組みについて

一般に水などの液体が蒸発するのは、液体の表面から順次気体に変化することで、物質としての性状変化が生じていることです(固体から液体、さらに気体へ)

洗濯物が乾くことや料理の加熱による湯気など、身近にいろいろあります

通常、液体の置かれているところの空気が動いていれば液体は蒸発し最終的に気体に変化していきます 有機溶剤は、水と比べ液体として表面の張力が弱いために液体の表面が少しずつ気体になってしまう現象がやや強く現れています 一般に揮発性の強さは、液体の表面張力や沸騰する沸点の低さなどによって決まります

有機化合物は、そもそも自然界の生き物、特に植物からも生まれているのもあります

身近な例では、花や樹液、古木などからの芳香剤や香水で、良い香りのものもあります

自然界ですから植物から生産される量は、とてつもない量のはずです これら生成物は、

一部常温でもガス化して大気中に放出されますが、一体どこへ行っているのでしょうか

有機物の分解と結合

有機物が気化ガスになり大気中で分解され、また、他の物質と結合したりする過程で新たな物質に変化、変質、変成されていきます この過程はややこしく、いつ、どのようなときにどんな化合物ができていくものなのか、詳細に明らかにすることはむずかしいと聞きます

有機化合物は、空気や雨、(日光?)に触れると酸化していく運命にあると言われています

有機溶剤の危険性について

製造現場で幅広く使用されている有機溶剤は、毒性が高く、吸入や接触によって頭痛や

めまい、意識障害などの中毒症状を引き起こす可能性が非常に高いです

国で危険物に指定され法令上の取り決めが細かくなされていて有機溶剤を使用する際は、体が直接触れないよう、手袋や保護衣を着用することが推奨されています 常温でも揮発するため、溶剤の入った容器のふたを閉め忘れ、床にこぼれると高い濃度の気化ガスが発生します 慢性的に使用されていると、再生不良性貧血や精神疾患、神経障害、視力低下などの症状を引き起こす可能性があります それは、水に溶けにくい性質があるため、尿と一緒に排出されにくいため有機溶剤が体内に蓄積されるためです 身体に蓄積され慢性的中毒を引き起こす可能性があります

揮発性有機溶剤(VOC)とは

揮発性の有機溶剤(VOC; volatile organic compound)は、工業分野で使われる有機溶剤で、その代表格がシンナーと呼ばれるものです 強烈な刺激臭があり蒸発しやすく、基本不水溶性という特徴がありこの有機溶剤の利用用途は、実に幅広く塗料や接着剤、インク、洗浄液などとしてあらゆる産業分野で使われています

名称は、トルエンやキシレン、酢酸ブチル、トリクロロエチレなど40~50種位あります

刺激性の強烈なものは、使用が避けられてきています

大気へ排出される溶剤の行方

有機溶剤(VOC)を使用の工場では、基本、戸外へ有害排ガスを排出し、工場内換気を十分に保つようにとされています(労安法等)

しかし、大気へ排出、放出される有機溶剤は、空気に触れるといろいろな様相を呈し大気汚染物質の原因の1つとされるものを生み出すこともあります 空気中の二酸化窒素(NO2)と結合すると、刺激性の強い汚染物質になります

昭和40年代頃、夏の空に白い煙に包まれているような光景は、のちに光化学スモッグと呼ばれるものとなり元凶は大気汚染物質であると話題になりました 最近では、PM2.5のような微小粒子になり滞空を漂うこともニュースになっていて、その構成物のひとつに含まれています

そのため、のちに大気中への排出抑制が求められるようになりました

また、身近な健康被害(住宅でのシックハウス症候群や化学物質過敏症)の一因ともされており対応方法が出されるようになりました

生活基盤、環境基盤が危うくなるため近隣への拡散、拡大を防ぐ必要があります

マイクロプラスチックごみについて

地球環境への負荷という課題

塗料成分のなかで樹脂系化合物は塗面を固着化する、強化する固形物で、塗料では色と並び塗面の強度を示す重要な成分です 塗料でオーバースプレーされたものはミストになり、やがて固形物はスラッジとして回収されます それ以外は微細な粒になりいわゆる粉塵として戸外に拡散していきます

工場での塗装作業では、人体に危険で呼吸での吸引や皮膚への付着等で塗料の粉塵化したもの(樹脂、添加剤等の粉塵)の対策としてガイドラインがあります 第2のじん肺(アスベスト)とならないために事業者責任、コンプライアンスから対策は義務化されています

プラスチックごみ

戸外に排出された粉塵は、廃プラスティック、マイクロプラスチックなどの構成物で地球環境上の大きな問題になると近年指摘されています 大気中を浮遊し、土壌へ堆積、浸透しさらには、河川、海へと拡散し農業や漁業、日常の飲料水へと無限に負荷が広がる恐れがあります 排出を減らすよう努める必要があります